La

commedia è un altro dei “generi cinematografici” più frequentati dal cinema di

Hollywood. La vecchia commedia sofisticata, alla Ernst Lubitch o alla Mitchell

Leisen, rivisitata da Billy Wilder: un genere sublime oggi scomparso. Resta in

piedi la commedia con sconfinamenti nell’umorismo pecoreccio dei college o

quella affidata a un paio di attori cosiddetti “brillanti”, da Adam Sandler a

Ben Stiller. Scampoli di commedia – situazioni, spunti, moduli di recitazione -

sono planati nelle numerose sit-com. Questo film, vecchio di quindici anni, fa

parte dei miei periodici recuperi. Un’idea non malvagia: un’ambiziosa diva

televisiva in carriera riceve da un profeta da strada una terribile previsione:

morirà il tal giorno della settimana successiva. E il puntuale avverarsi delle

altre profezie collegate a questa – un

risultato sportivo e una grandinata fuori stagione – ne accrescono l’angoscia.

Ma, dopo un - prevedibile e meno - seguito di traversie, tutto andrà per il

meglio e la ragazza scoprirà che, oltre al successo, esistono altri valori,

tipo l’amore. Fra umorismo, satira edulcorata del mondo tv e tenue suspense, il

film procede verso il prevedibilissimo e auspicato lieto fine. Che dire di più?

Il film scorre veloce, le immagini coloratissime, curioso il personaggino del

profeta disegnato da Tony Shalhoub, ma su tutti domina - e deborda - la

prestazione di una Angelina Jolie, in versione platinata, affascinante e

scatenata. Molto brava, qualche momento intenso e convincente, qualche

smorfietta di troppo, il palese tentativo di accreditarsi come attrice

brillante, con i necessari e inevitabili risvolti lacrimogeni. Con l’aria che

tira c’è di peggio. E poi la regola che un’attrice bella e fascinosa rende più

scorrevoli novanta minuti di visione resta sempre valida.

Riflessioni su Film e Serie TV "trasmesse" da Netflix Italia a cura di Leandro Castellani

LA FORTUNA DI COOKIE

Robert

Altman, il regista statunitense scomparso nel 2006, è certamente uno degli

autori più singolari e certamente il più aperto ad ogni sorprendente e talora

rischiosa sperimentazione, un regista che si è fatto un vanto di riuscire a

sconvolgere tutti i generi e tutte le tecniche di ripresa, forte anche della

sua nascita come regista di tv: dai grandi affreschi popolari come “Nashville”,

“I protagonisti”, “America oggi”, alle

storie private, a flop improponibili,

girati non con la mano sinistra ma con il piede. Più volte dato per morto e

improvvisamente resuscitato e poi di nuovo eclissato.

Questo “La fortuna di

Cookie” è un film del 1999, una commedia

nera con personaggi sbozzati talora al limite delle macchietta (come quelli di

Glen Cloose e Julianne Moore) e collocato in un’atmosfera da paese abbandonato,

da periferia rimasta fuori del tempo e dello spazio, un’atmosfera evocata, anzi

creata, con pochi tratti: ad Holly Springs, piccolo centro del Mississippi, la

vita procede con i ritmi lenti e un po' annoiati tipici delle zone del Vecchio

Sud.

Ancora un esperimento, una storiella curiosa, volutamente pazza, un

ondeggiare fra serietà e bizzarria, una superba performance di attori, una

Patricia Neale rediviva, una brillante Liv Tyler, un impagabile Charles S. Dutton

e tutta una serie di caratteristi al meglio, e poi tinte smorzate, un racconto

quasi in sordina, che alterna i toni in maniera sapiente, con il tocco da

vecchio leone.

BROADCHURCH

Netflix ci consente il recupero di serie non

distribuite o mal distribuite dagli italici canali. L’ultima che ho

visto è la prima stagione in otto puntate (girata nel 2012 e trasmessa

nel ‘13) di un singolare ”giallo” ambientato in un piccolo centro

marittimo inglese, dal nome immaginario di Broadchuch, dominato dalla

rupe lunare dell’East Cliff incombente sulla spiaggia.

Un “giallo”

intenso ma “a tempi lunghi” – da non confondersi con le

proverbiali “lungaggini televisive” - che offre spazio ad alcuni

personaggi per costruirsi e definirsi: un ispettore, emarginato per uno

scandalo, piomba in paese per indagare sulla morte di un undicenne,

esautorando la poliziotta “casereccia”, che viene respinta in secondo

piano in quanto non all’altezza per la sua familiarità con la comunità

locale che la portano a fidarsi troppo delle persone. La ricerca

dell’assassino s’interseca con i diversi casi umani e si dipana sino a

coinvolgere tutti gli abitanti, rivelando aspetti segreti e colpe non

confessate. La storia diventa “le storie”, l’inchiesta su un delitto

diventa rivelazione di destini e di segreti nascosti.

Un lavoro ben

condotto, con riprese suggestive ma non artificiose, con “effetti”

centellinati e mai indisponenti e soprattutto con interpreti

eccezionali, di una misura e di un’intensità rare volte riscontrate in

un lavoro “di genere”. Primo fra tutti David Tennant – di lui ricordiamo

il suo originale “Amleto” della BBC – che qui è il commissario,

cardiopatico, puntiglioso nel suo lavoro, che non demorde. Poi la

poliziotta, Olivia Colman, e indimenticabili personaggi “minori” come la

figura tragica della “donna col cane” interpretata da Pauline Quirke.

Sono ansioso di vedere anche la seconda stagione, ma so che è già in

lavorazione la terza. Della prima è stato realizzato un remake americano

con lo stesso Tennant protagonista.

Non possiamo esimerci da una riflessione: da qualche anno la fiction italiana, nonostante si autogratifichi e vanti i propri ascolti, è precipitata a un livello decisamente insopportabile: ambientazioni sciatte, riprese sommarie e falsamente disinvolte, sceneggiature abborracciate dove abbondano luoghi comuni e situazioni banali, ma soprattutto un livello di recitazione insostenibile e ingiustificabile in un paese un tempo reputato di grandi attori come l’Italia. Facce insignificanti, qualche goffo belloccio, molte ragazzine isteriche, smorfie esagerate, movenze “coatte”, dizione inesistente, voci sgradevoli e battute incomprensibili... Ci esimiamo dal citare nomi e titoli per puro amor patrio. E se imitando Manzoni, che andava a sciacquare i panni in Arno per depurarsi dai suoi “lombardismi”, spedissimo tutti – autori, attori e realizzatori - a fare un salutare bagno nel Tamigi?

Non possiamo esimerci da una riflessione: da qualche anno la fiction italiana, nonostante si autogratifichi e vanti i propri ascolti, è precipitata a un livello decisamente insopportabile: ambientazioni sciatte, riprese sommarie e falsamente disinvolte, sceneggiature abborracciate dove abbondano luoghi comuni e situazioni banali, ma soprattutto un livello di recitazione insostenibile e ingiustificabile in un paese un tempo reputato di grandi attori come l’Italia. Facce insignificanti, qualche goffo belloccio, molte ragazzine isteriche, smorfie esagerate, movenze “coatte”, dizione inesistente, voci sgradevoli e battute incomprensibili... Ci esimiamo dal citare nomi e titoli per puro amor patrio. E se imitando Manzoni, che andava a sciacquare i panni in Arno per depurarsi dai suoi “lombardismi”, spedissimo tutti – autori, attori e realizzatori - a fare un salutare bagno nel Tamigi?

Netflix mi offre la seconda stagione, nata a due anni dalla prima, come

approfittarne, anche se avevo l’impressione che con la prima serie la

storia fosse stata felicemente conclusa?

E invece il gioco si riapre e –

ahimè! – ci delude, almeno in parte. Il singolare complessato e

stralunato detective ricompare sul luogo del delitto, con famiglia

appresso, l’assassino imbelle rinnega la sua sofferta confessione con

relative conseguenze processuali,

sorgono nuovi personaggi e pasticciate seconde storie.

Ma la bravura di

Tennant e soprattutto della Colman riescono a far passare tutto il

resto in secondo piano. Ma la singolare inquietante “location naturale”

non gioca più il suo forte ruolo di coprotagonista.

Che la seconda

stagione ceda rispetto alla prima non è un caso più unico che raro.

Molto spesso la prima stagione inaugurale di una serie ha per

presupposto una storia conclusa, ispirata a un film o tratta da un

romanzo. Poi il successo della vicenda, gli alti ascolti, la felice

individuazione degli interpreti spingono i produttori-creatori a iterare

ad oltranza il loro gioco. E i sequel o le cosiddette successive

stagioni hanno comunque sorti diverse, possono essere migliori o

peggiori del previsto, ma sono in ogni caso destinate ad alterarne la

compattezza, diciamo la filosofia. Esempio limite la lunga serie “Lost”,

che da una vicenda di sopravvissuti in un isola, deserta ma inficiata

da oscure presenze, divenne un seguito di episodi a sé stanti, piuttosto

strampalati, a disprezzo di ogni rigida o vaga consecutio.

Ultima notizia: è stato annunciato l’inizio delle riprese per una terza serie del nostro “Broadchurch”: auguri!

Ultima notizia: è stato annunciato l’inizio delle riprese per una terza serie del nostro “Broadchurch”: auguri!

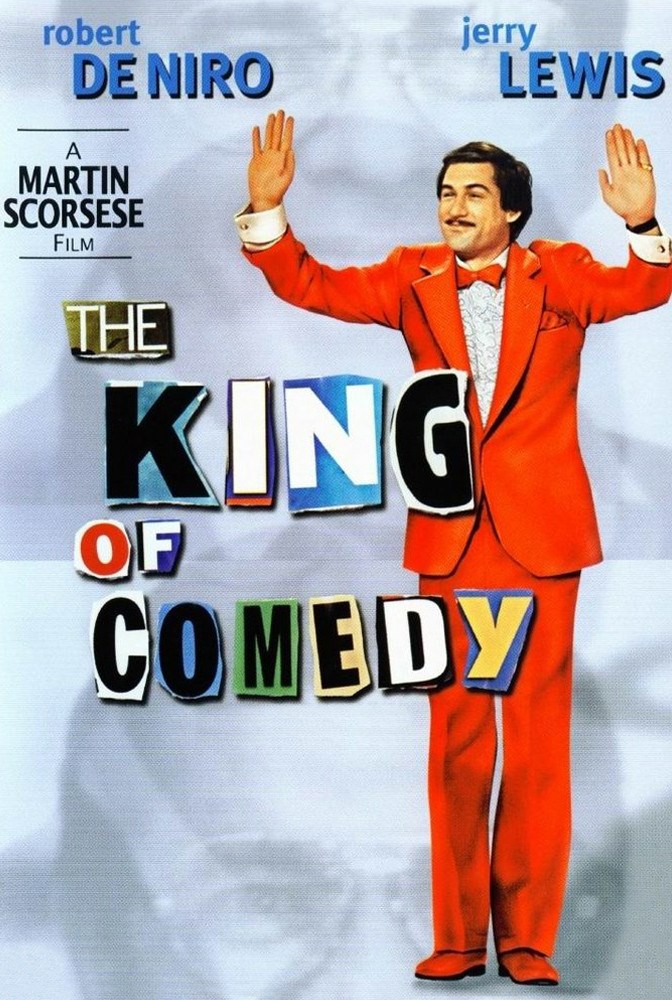

RE PER UNA NOTTE

Quando

apparve nel 1983, con un Robert De Niro debordante e la partecipazione “seria”

di un comico come Jerry Lewis, questo film di Martin Scorsese fu un mezzo

flop. Troppo avveniristica forse la storiella di questo aspirante comico da tv

che ricorre anche al sequestro di persona per potersi conquistare il suo spazio

in uno show. C’erano state già parabole amare sul nascente potere della tv, a

cominciare da quella di Elia Kazan, “Un volto nella folla” (1957).

Ma quella

del giovane Scorsese, suffragato dal suo attore icona di allora, Robert De

Niro, più avanti sostituito dall’altro suo attore icona Leonardo Di Caprio, era

una favola dolceamara, uno scherzo da commedia, protratto sino al suo risvolto

un po’ macabro, sull’arrivismo e sulla ferocia che regolano i rapporti nel

mondo dello spettacolo televisivo.

Rivisto oggi, a trentacinque anni di distanza, appare non solo più

credibile ma anche più divertente. I nostri show quotidiani, le squallide

parate di comici che fanno ridere solo il pubblico dei convocati, cooptati e

figuranti, hanno reso credibile questo personaggio dell’homo televisivus a

tutti costi, a caccia di popolarità, fan petulante e ossessivo delle star-tv,

rompiscatole per definizione. Robert De Niro gioca a trecentosessanta gradi, è

l’incubo dei famosi, lo scalatore inadeguato che vuole conquistare la sua fetta

di fama a tutti i costi e forse potrebbe addirittura meritarsela. Accanto a lui

un Jerry Lewis che si preoccupa eccessivamente di fare il serio, sino ad

apparire un po’ ingessato e pleonastico.

Ma sì, rivediamoli questi vecchi film

degli anni ottanta, meno prepotenti e supponenti, ma attenti al costume e

aperti all’ironia, anche quando sono crudeli, quell’ironia sempre più rara da

incontrare, al cinema e fuori.

COCO CHANEL & IGOR STRAVINSKY

Netflix

mi permette un recupero, il film dedicato alla “relazione sentimentale” fra

Coco Chanel e Igor Stravinsky. Un film del 2009, l’anno storico in cui

riscoprimmo il personaggio Coco Chanel, celebrata da una serie televisiva con

Barbara Bobulova e dal film di Anne Fontane (Coco avant Chanel). Ultimo e terzo

si aggiunse questo “Coco Chanel & Igor Stravinsky” diretto dall’olandese

Jan Kounen e tratto da un romanzo di Chris Greenhalgh.

Un film che ci presenta

un clima ed un’eroina ben distanti dai precedenti. Coco scopre la musica di

Igor durante la prima parigina della “Sagra della primavera”, che si conclude

fra fischi, improperi e vere proprie risse in platea: troppo lontana la cupa,

martellante musica del giovane russo dalle melodie alla moda e dalla tradizione

delle grandi opere liriche. Lo conosce dieci anni più tardi, quando lei è già

famosa e lui è un esule con la numerosa famiglia dagli sconvolgimenti della

patria. Coco lo accoglie, ospita lui e famiglia nella sua splendida villa di

campagna a Garches, vive con il musicista un disperato passionale sconvolgente

amore e lo mette in grado di comporre e cogliere il suo definitivo trionfo.

Un

ritratto d'epoca filologicamente corretto, un film raffinato, dominato – e si

direbbe dettato - dall’atmosfera cupa e un po’ ossessiva che si sprigiona dalle

musica di Stravinsky. E una Coco diversa, possessiva e severa, algida e

appassionata, che prende le distanze dalle altre Coco raccontate dal cinema,

anche grazie alla interpretazione e alla figura di Anna Mouglalis, attrice e

modella francese, che vive in maniera distaccata e nevrotica questa sua

singolare storia d’amore. Un film difficile, ma chi l’ha detto che tutti i film

debbono essere facili?

IL GRANDE GATSBY

Avevo molto apprezzato, esattamente vent’anni fa, il primo film di Baz Luhmann, “Romeo + Giulietta di William Shakespeare”, una Giulietta e Romeo per gli anni duemila, in una Verona Beach americana lacerata fra imperi d’affari e bande di dropout ma con amori e tensione giovanili non lontane da quelle evocate in maniera mirabile dal Bardo. Ma il secondo film del regista australiano fu per me una doccia fredda. Il mito del “Moulin Rouge !” (2001), resuscitato in modo rutilante e visivamente post-moderno in una Parigi a metà fra il manifesto pubblicitario e il kitsch dichiarato, un album di figurine molto colorato ma poco evocativo, nonostante le presenza carismatica ma ingombrante della diva Nicole Kidman, nel pieno del suo appeal, la rivisitazione della “Traviata” di Verdi con la riproposta di alcuni fra i più celebrati motivi dell’universo musicale americano. Tema conduttore la presenza dell’io narrante nella figura del giovane ingenuo e sprovveduto Ewan McGregor alla conquista del paradiso di perdizione parigino.

Ritrovo un leit-motiv molto simile in questo “Il grande Gatsby” che ho

occasione di vedere con circa tre anni di ritardo rispetto alla sua uscita

(2013). E ritrovo, possibilmente ingigantiti, gli stessi difetti che avevano

contrassegnato l’esasperata incursione di Luhmann nel mito di Parigi, in questa

incursione in un altro mito, quello dell’età del jazz – ma del jazz qui non c’è

nemmeno l’ombra -, dei ruggenti anni Venti e del mondo di Francis Scott

Fitzgerald, qui alla sua quarta traduzione cinematografica. Evocato con gli

stessi metodi: un assemblaggio rutilante di immagini, un gusto cartellonistico

visivamente abbagliante e decisamente kitsch nel giustapporre senza sosta una

miriade di pupazzetti, ritagliati e inseriti in un sfondo da cui non riescono

ad emergere, una scenografia impazzita, una fotografia che imita non il ricordo

ma il bozzetto a colori del ricordo e non conosce ombre e chiaroscuri,

un’esasperazione di effetti speciali, di espedienti di montaggio digitale,

elementi tutti che non riescono a far levitare la storia, nonostante i 105

milioni di dollari del budget (e debbo dire che si vedono).

In questo bailamme produttivamente impegnativo quanto

artisticamente carente i personaggi non riescono a decollare: Tobey Maguire,

coinvolto in una pleonastica e ingombrante cornice narrativa, è il solito

giovane complessato alla conquista del mondo, ruota inutilmente gli occhi e

moltiplica le grimages; il bravo Leonardo Di Caprio, coinvolto anche lui nel

sinistro, non riesce a rendere come vorrebbe e dovrebbe la presenza gigantesca

ed evocatrice che Scott Fitzgerald e il regista avrebbero voluto. Si salva

qualche personaggio minore, come la biondina Carey Mulligan o il vilain Joel

Edgerton. No, questo Luhmann non ci piace e non ci convince. Il suo

caravanserraglio non provoca alcuna emozione nonostante i rutilanti incassi e

le lodi di certa critica americana.

THE KILLING

La regola del “format” ha invaso e conquistato i mercati. Non si rischia

più in proprio, come nei primi tempi della mia televisione, ma per

interposto format. Quel programma ha fatto successo in qualche strano

paese? E allora copiamolo, ma di brutto, senza vergogna, pagando

all’inventore i relativi diritti. Copiamolo nelle scenografie, negli

espedienti, nei jingle musicali, negli spazi pubblicitari, insomma nel

buono e nel cattivo. Così si rischia meno, solo i denari

del diritto d’autore. La moda del “copiato” dai quiz-show, dai talent e

dalle rubriche cosiddette d’intrattenimento si è estesa anche agli

sceneggiati e ai film dove il copiato è meno tassativo e vincolante e il

format si chiama remake. Stavolta non solo si copia ma si adatta. I

“Benvenuti al Sud” di Maniero e “Il nome del figlio” dell’Archibugi

– per fare due esempi - traggono entrambi lo loro linfa, opportunamente

annacquata, da due film francesi di cui rinnovano, specie il primo, il

successo anche dalle nostre parti. E siamo giunti a parlare dei serial

televisivi: “Il medico in famiglia”, “I Cesaroni”, “Braccialetti rossi”,

“La scelta di Laura”, “Il paradiso delle signore”... sono tutti degli

attenti “copiati”. Di solito gli stranieri sanno copiare anche meglio di

noi. Così dicasi per alcune serie statunitensi tratte o ispirate da

altrettanti serie nordiche.

Parliamo di “The killing”, ambientato in una

provincia americana che somiglia tanto alla Danimarca, non fosse che

per quella pioggia continua, lugubre, incessante che trasforma la città

grigia in un’atmosfera da incubo: due poliziotti un po’ disastrati

debbono risolvere un caso che ruota attorno all'omicidio di una giovane

ragazza e alla conseguente indagine della polizia. E inoltre ognuno dei

due poliziotti si trascina dietro i suoi problemi familiari ed

esistenziali. Un racconto in sordina, accolto molto positivamente dalla

critica, due personaggi non scontati e prevedibili, connotati

psicologicamente con grande finezza, una storia non consequenziale e

astringente come i polizieschi made in Usa ma ondivaga, come la realtà.

Sì, questa autrice-produttice, la canadese di origini indiane Veena Sud,

ci sa fare e con lei Mireille Enos e Joel Kinnaman. i due attori

principali, non blasonati, che ne sono gli interpreti.

Ho terminato la visione di “The killing”: finita anche la breve quarta stagione in sei episodi. E’ singolare come questa rivisitazione americana di una serie danese sia rimasta “nordica”, per la pioggia continua che è caduta incessante notte e giorno su ogni puntata delle quattro stagioni, per quel clima triste, spento, di gente che vive ai margini della moderna città, nelle umide e tristi periferie, nei suoi personaggi introflessi, al limite della psicosi, per quella presenza di giovani emarginati. Serie di diverso tono e peso, con storie più o meno truci o affascinanti ma sempre immerse in questo clima, spesso fatto di attese e di silenzi. Indimenticabili gli attori, tutti eccellenti e con volti non banali, non raccattati a caso da un annuario fotografico come in molte delle nostre fiction, a cominciare dai due protagonisti – Mireille Enos e Joel Kinnaman - che sono cresciuti nel corso del tempo, due volti non belli secondo la definizione classica, non particolarmente carismatici ma intensi, e due livelli interpretativi raramente raggiungibili. Ormai sempre più spesso le serie tv ci offrono una gamma di temperamenti e di prestazioni addirittura sconcertanti.

Ho terminato la visione di “The killing”: finita anche la breve quarta stagione in sei episodi. E’ singolare come questa rivisitazione americana di una serie danese sia rimasta “nordica”, per la pioggia continua che è caduta incessante notte e giorno su ogni puntata delle quattro stagioni, per quel clima triste, spento, di gente che vive ai margini della moderna città, nelle umide e tristi periferie, nei suoi personaggi introflessi, al limite della psicosi, per quella presenza di giovani emarginati. Serie di diverso tono e peso, con storie più o meno truci o affascinanti ma sempre immerse in questo clima, spesso fatto di attese e di silenzi. Indimenticabili gli attori, tutti eccellenti e con volti non banali, non raccattati a caso da un annuario fotografico come in molte delle nostre fiction, a cominciare dai due protagonisti – Mireille Enos e Joel Kinnaman - che sono cresciuti nel corso del tempo, due volti non belli secondo la definizione classica, non particolarmente carismatici ma intensi, e due livelli interpretativi raramente raggiungibili. Ormai sempre più spesso le serie tv ci offrono una gamma di temperamenti e di prestazioni addirittura sconcertanti.

L'EVOCAZIONE

Se avete voglia di terrore, ma di quello doc, senza gli eccessivi

spargimenti di sangue del filone “splatter” e senza le variazioni

vagamente umoristiche di Wes Craven e Sam Raimi, questo film fa al caso

vostro. La storia vera – così viene asserito – di una casa e di una

famiglia infestata da presenze diaboliche e salvata dall’intervento di

un coppia di esorcisti laici nonché esperti acchiappa-fantasmi, il tutto

documentato da una serie di foto, relegate nei titoli

di coda, che ci mostrano gli autentici luoghi del sinistro, le vittime

della congiura diabolica e i veri protagonisti – Ed e Lorraine Warren,

già implicati in altre vicende “soprannaturali” divenute poi film, come

“Amityville Horror” e “The Haunting in Connecticut”, – ritagli stampa e

altri documenti a suffragio dell’autenticità della vicenda.

Che del

resto è singolare, forse un po’ “deja vue”, ma di zeppa di terrificanti

irruzioni: casa vetusta sulla sponda di un lago, con porte che si

aprono e chiudono da sole, poltergeist, pavimenti che si sprofondano,

cunicoli segreti che si nascondono sotto ogni asse del pavimento o anta

d’armadio. Ma non basta: sagome che appaiono, fantasmi che fanno cucù,

entità che s’impossessano della padrona di casa e la trasformano in una

furia, bambini vessati dalle medesime entità in libera uscita. La stessa

coppia dei ricercatori del paranormale, esorcisti laici, si trova a mal

partito e rischia addirittura di perdere il controllo della situazione.

Questo “horror soprannaturale”, ambientato nel 1971 nel New England, e

diretto da James Wan, australiano d’origine malese, che si richiama

manifestamente al cinema horror degli anni Settanta, è stato accolto da

un ottimo riscontro sia di critica che di pubblico.. Costato circa venti

milioni di dollari, ne ha incassati più di trecento.

PEE-WEE'S BIG HOLIDAY

Recitava un detto popolare di Fano: “Hai da esa bon, mo en i da esa

cuon!” (traduzione: buono ma non coglione), intendendo dire che la

troppa bontà, l’ingenuità ad oltranza non è pagante. E invece il cinema

comico ha sempre privilegiato questa figura dell’ingenuo ad oltranza,

del buono troppo buono che però, alla fine della storia, riesce

vincitore. Senza scomodare Charlot, poveruomo bistrattato che a volte

può essere anche un po’ crudele, il personaggio dell’ingenuo,

al limite del “minus abens”, dell’adulto che si comporta come un

bambino, dell’eterno fanciullo dalla timidezza e ingenuità disarmanti,

tenero e romantico, candido e innocente, indifeso contro la malizia del

mondo circostante, è una caratteristica costante del cinema comico,

dalle grande facce del muto come Harry Langdon sino a Jerry Lewis,

l’ingenuo – il buon “cretino” - si ripresenta tale e quale per mettere

in crisi gli intelligenti e i troppo furbi. E se la cava sempre alla

grande.

Pee-Wee Herman si rifà evidentemente ai comici del passato

ereditandone il tipo, con quella faccia da pagliaccio “retro” che imita

palesemente Larry Semon, cioè Ridolini, le movenze scattanti e un

sorriso che si accende e gira a vuoto, manierismi un po’ effeminati e

stravaganti espressioni facciali. Pee-wee è una sorta di bambino

impaziente e ingordo, neanche tanto malinconico anzi che ama divertirsi

e scherzare e la cui età non è mai esplicitamente indicata. Paul

Reubens ha creato il personaggio esattamente trent’anni fa in una serie

televisiva, poi in due film, poi un’interruzione forzata per

un’incresciosa disavventura giudiziaria, e poi ancora questa rinascita

targata 2016.

Un nuovo film, surreale e bamboccesco quanto basta. Un

“vieni avanti cretino!” che risale ai tempi dell’avanspettacolo. Ma

stavolta la sua goffa ingenuità, valica le strade della piccola città,

dove tutti lo salutano sorridenti e gli vogliono bene. Pee-Wee giunge a

New York, dove ritrova un amico impossibile – altra costante del comico,

il bisogno della spalla - e tutto termina in un divertente e

prevedibile lieto fine. Una rinascita di quel comico meccanico che

dovrebbe piacere tanto ai bambini, senza nessuna connotazione

umanitaria, senza nessun sottotesto. Un gioco? E allora prendiamolo per

tale.

DEXTER

Sadismo, necrofilia, ostentazione del sangue costituiscono la (macabra

?) liturgia di una delle serie più fortunata e longeva dell’odierna

televisione, prodotta negli USA dal 2006 al 2013 (otto stagioni) e

distribuita anche dalla tv italiana.

Dexter è un tranquillo e metodico

tecnico della polizia di Miami, una sorta di agente della scientifica,

adibito all’esame delle tracce di sangue ritrovate accanto e sui

cadavere, atte a individuare i probabili assassini. E di conseguenza è

alla caccia di uno o più serial killer che costituiscono una minacciosa

quanto continua presenza in quella zona pericolosa di Miami. Ma in

realtà l’assassino efferato è proprio lui, che vive una seconda

impensabile doppia vita: uomo di legge il giorno, ma inflessibile

giustiziere di notte, un feroce e spietato serial killer, che però

agisce seguendo un proprio rigoroso codice: uccidere soltanto criminali

che sono sfuggiti alla giustizia, i delinquenti impuniti di cui è

seminata l’odierna società. Con un macabro rituale lo psicopatico Dexter

seziona le sue vittime e ne disperde il cadavere in pezzi.

Attorno a

lui una corona di personaggi. Una sorella adottiva, poliziotta

anch’essa, tutta una squadra di piedipiatti, la sua compagna, separata e

madre di due bimbi a cui Dexter fa da padre amoroso e altre figure che

si alternano nel corso delle varie stagioni. E inoltre l’ombra di un

padre che, anche dopo la scomparsa, proietta il suo fascino oscuro e

morboso sul proprio figlio: avendo compreso molto presto che Dexter è un

sociopatico e un potenziale serial killer ha cercato di evitargli un

futuro carcere o la sedia elettrica, insegnandogli a incanalare gli

impulsi violenti verso chi "se lo merita".

Ma l’elemento distintivo

quanto singolare della lunga serie è la chiara ambivalenza

negativo-positiva del protagonista: efferato sadico killer e insieme

giustiziere spietato di tutti i malvagi e i manigoldi destinati a

restare impuniti perché inafferrabili dalle maglie larghe della

giustizia, in breve con l'ossessione di voler uccidere chi merita di

essere ucciso. Anche nella fisicità dell’ottimo attore prescelto ad

interpretarlo, in quel suo sguardo ambiguo e sfuggente, talora ottuso

talora indefinibile, quasi malizioso, il personaggio Dexter rivela

questa continua duplicità che si trasferisce nella complessa ed

altrettanto equivoca disposizione morale dello spettatore, sballottato

fra attrazione-repulsione e costretto ad infrangere i consueti confini

di giudizio fra bene e male, quei confini che cinema e tv hanno

stabilito per anni in termini piuttosto manichei.

Forse il successo

della serie riposa proprio nella repulsione-ammirazione per un

personaggio che spezza i suoi ed i nostri rigidi confini morali: un

serial killer che assume i connotati di un eroe. Presi nel gioco, come

spettatori temiamo addirittura che possano scoprirlo bloccando il suo

macabro compito, lo amiamo e detestiamo allo stesso tempo. E con uno

stomaco ormai aduso allo splatter subiamo necrofilia e sadismo nel corso

di un sereno divertimento serale. Michael C. Hall, l’attore che

interpreta Dexter, ha dichiarato che non farebbe mai vedere il serial a

suo figlio prima che abbia compiuto 14 anni (!).

Somatizzata la delusione per la sesta stagione, ho attaccato la settima e penultima serie della saga del “killer per istinto vocazione e condanna”, cioè del giovane Dexter, traviato anzitempo dall’affettuoso padre adottivo che ha indirizzato il suo “impulso naturale” (?) omicida verso chi si “merita” la morte, trasformandolo in un utile “giustiziere della notte”. Una falsariga perversa che la tv è riuscita a farci digerire con una delle sue serie più riuscite. Nel corso delle varie stagioni gli autori sono riusciti a farci tollerare l’assunto un po’ perverso facendo del killer per scelta un personaggio ondivago ma sostanzialmente simpatico, con quel suo sguardo a cui un leggerissimo strabismo aggiunge una nota di smarrita resa a un destino accettato.

Diciamo subito che questa settima stagione, fatto fuori finalmente il fragile personaggio interpretato dall’altrettanto fragile figliolo del grande Tom Hanks, comincia con un colpo di scena dirimente e sconcertante: la vera personalità di Dexter “finalmente” scoperta dalla sua amatissima sorella adottiva, poliziotta a tutto sesto. E’ come rimettere in gioco tutta la faccenda. Che succederà? Attendo di conoscerlo ma dopo questo inizio mi vedrò costretto a continuare la visione sino ad esaurimento serie.

Nel frattempo sono riuscito a scovare e a leggere il romanzo da cui la serie aveva preso le mosse, costatando come gli sceneggiatori abbiano superato di molte misure lo spunto originale, niente affatto esplosivo e sostanzialmente deludente.

Resta un tema aperto: come gli eroi popolari più seguiti, al cinema e alla tv, siano in fondo individui equivoci che uniscono repulsione e attrazione, forse immagine dei tanti big che conquistano la nostra attenzione nella vita pubblica, politica, artistica e culturale. Mentre ai tempi della Hollywood che fu la stampa faceva di tutto per nascondere sotto una coltre di estrema rispettabilità vizi, peccati e peccatucci dei divi, oggi la stessa stampa si affanna a metterli in evidenza come elementi positivi e motivi d’attrazione. Chi non delinque, in campo pubblico o privato, non interessa e non attrae: tutto sta nel non farsi scoprire condannare bandire ma restare in gioco, una stagione dopo l’altra.

* * *

Somatizzata la delusione per la sesta stagione, ho attaccato la settima e penultima serie della saga del “killer per istinto vocazione e condanna”, cioè del giovane Dexter, traviato anzitempo dall’affettuoso padre adottivo che ha indirizzato il suo “impulso naturale” (?) omicida verso chi si “merita” la morte, trasformandolo in un utile “giustiziere della notte”. Una falsariga perversa che la tv è riuscita a farci digerire con una delle sue serie più riuscite. Nel corso delle varie stagioni gli autori sono riusciti a farci tollerare l’assunto un po’ perverso facendo del killer per scelta un personaggio ondivago ma sostanzialmente simpatico, con quel suo sguardo a cui un leggerissimo strabismo aggiunge una nota di smarrita resa a un destino accettato.

Diciamo subito che questa settima stagione, fatto fuori finalmente il fragile personaggio interpretato dall’altrettanto fragile figliolo del grande Tom Hanks, comincia con un colpo di scena dirimente e sconcertante: la vera personalità di Dexter “finalmente” scoperta dalla sua amatissima sorella adottiva, poliziotta a tutto sesto. E’ come rimettere in gioco tutta la faccenda. Che succederà? Attendo di conoscerlo ma dopo questo inizio mi vedrò costretto a continuare la visione sino ad esaurimento serie.

Nel frattempo sono riuscito a scovare e a leggere il romanzo da cui la serie aveva preso le mosse, costatando come gli sceneggiatori abbiano superato di molte misure lo spunto originale, niente affatto esplosivo e sostanzialmente deludente.

Resta un tema aperto: come gli eroi popolari più seguiti, al cinema e alla tv, siano in fondo individui equivoci che uniscono repulsione e attrazione, forse immagine dei tanti big che conquistano la nostra attenzione nella vita pubblica, politica, artistica e culturale. Mentre ai tempi della Hollywood che fu la stampa faceva di tutto per nascondere sotto una coltre di estrema rispettabilità vizi, peccati e peccatucci dei divi, oggi la stessa stampa si affanna a metterli in evidenza come elementi positivi e motivi d’attrazione. Chi non delinque, in campo pubblico o privato, non interessa e non attrae: tutto sta nel non farsi scoprire condannare bandire ma restare in gioco, una stagione dopo l’altra.

BRICK MANSIONS

Iniziata la carriera di autore-regista con imprese ambiziose soprattutto

nel flm d’azione, - “Subway” e “Nikita” per citarne solo due - dopo il

sostanziale scacco di una “Giovanna D’Arco” con Milla Jovovich, Luc

Besson si è specializzato come uno dei più creativi autori-produttori

del cinema francese: film forsennati d’inseguimenti automobilistici

(come i suoi tre “Taxxxi”), film d’azione, film per ragazzi, film

scatenati e imprevedibili. Una delle forze commercialmente

più attive di un cinema francese che non disdegna i “generi” ma li

rinnova a modo suo. Dodici anni fa “Banlieue 13”, gettò uno sguardo

inedito su una periferia parigina divenuta un campo d‘azione di bande

giovanili alla difesa del loro territorio e varò un nuovo tipo di film

d’azione che sfruttava le tecniche atletiche del parkour e del free

running con dei giovani atleti-saltatori, dei veri e propri Tarzan di

questa giungla singolare che potevano anche fare a meno delle liane.

“Brick Mansion” (2014) è il remake americano di quel film, curato e

prodotto dallo stesso Bresson. Meno originale se si vuole, Detroit non è

Parigi, più classificabile come classico film d’azione, come quelli che

si fanno oggi, con sparatorie da videogioco e arti marziali. Si avvale

di un giovane promettente attore, Paul Walker, specialista dei film

d’azione, purtroppo morto in un incidente stradale prima dell’uscita del

film, nonchè dell’inventore della tecnica del salto fra i palazzi,

David Belle, importato dalla sua Francia e da “Banlieue 13”. Che dire?

Un film assurdo, con calci, pugni, mitra, sparatorie selvagge,

scazzottate, dove quelli che sembrano buoni sono i cattivi e i cattivi

sono gli autentici buoni. Le formule escogitate dal diabolico Luc Besson

sono sempre a suo modo perfette.

TOP SECRET!

Film demenziale, umorismo ebraico: precursori i fratelli Marx con le

loro incursioni inimitabili nell’universo cinematografico. Ma la critica

rispolverò le due definizioni negli anni Ottanta per definire

l’insorgere di un modo nuovo di fare dell’umorismo, che partiva dalla

parodia per arrivare al rovesciamento delle situazioni cinematografiche

attraverso l’impiego velocissimo e moltiplicato delle “gag”, cioè delle

situazioni capovolte in un vorticoso nonsense, secondo

moduli appunto “demenziali”, cioè impossibili, accostamenti bizzarri

nel rovesciamento della logica, anche di quella umoristica. Gli autori

non sono numerosissimi, da Woody Allen, che forse inizia la strada per

poi divergerne, a Mel Brooks i cui film più esplosivi sono compresi fra

il 1974 - l’anno di “Frankenstein jr” - e il 1981 (“La pazza storia del

mondo”) anche se poi l’attore-regista proseguirà la sua personale

carriera.

Ma soprattutto, nell’accezione più rigorosa di “film

demenziali”, si debbono a un trio di autori-sceneggiatori-registi,

quello formato da Jim Abrahams e dai fratelli David e Jerry Zucker, che

- insieme o separati - sono i principale creatori di un genere tutto

loro, fatto di freddure, anacoluti, controsensi, lazzi, sorprese.

“L’aereo più pazzo del mondo” segna la loro prima affermazione (1980) ma

forse gli esiti più esplosivi sono i due “Hot shot!” firmati da

Abrahams e i due film più una serie tv de “Una pallottola spuntata” che

riescono anche a riciclare un mediocre attore “serio” (Lesile Nilssen)

come nuovo “comico-icona”.

Netflix ridistribuisce ora “Top Secret!”,

parodia dei film di spionaggio, un po’ alla 007, con i nazisti, lo

scienziato rapito, la resistenza un po’ cialtrona, ma anche parodia dei

film di guerra, delle commedie musicali alla Elvis Presley e degli amori

adolescenziali tipo “Laguna Blu”. La comicità surreale del film è

abbondantemente basata sul nonsense e sui paradossi visivi a sorpresa.

Il ritmo delle trovate è diabolico, la prestazione canora di un

giovanissimo Val Kilmer godibile.

Resta una domanda che incuriosisce

soprattutto me: questo umorismo demenziale, apparentemente sprovveduto

ma legato a una ricca “cultura” di allusioni cinematografiche, e più in

generale la cultura del “non sense”, l’umorismo ebraico, che riscontro

possono avere oggi sulle giovani generazioni? Insomma funzionano? Si

accettano risposte e contributi in proposito

IL TERRORE DEL SILENZIO

Ci sono alcune formule narrative che al cinema funzionano, eccome! Più

frequentemente, ma non esclusivamente, nel cinema cosiddetto di serie B e

nei film-movie. Per esempio la formula della fanciulla rapita –

preferibilmente fra i quattro e i sedici anni - ad opera di un maniaco,

da un violentatore, per una vendetta familiare, per ottenere un riscatto

eccetera. E si aprono le prime problematiche: fidarsi della polizia,

di quel detective, uomo o donna che sia, tanto bravo, zelante e

comprensivo quanto impotente? Oppure affidarsi all’irregolare,

ubriacone, drogatello ma capace di battere strade segrete e rintracciare

la fanciulla che peraltro, nel frattempo, ha già provato con relativo

successo a tentare la fuga? Oppure è il papà che si fa in quattro e che,

superato lo zelo di poliziotti invadenti quanto incapaci, riesce a

liberare la figlioletta. Altro schema di sicuro successo, che va per la

maggiore, è quello del serial killer. I cosiddetti tutori dell’ordine,

quelli della squadra omicidi, se ne accorgono sempre tardivamente, dopo i

primi tre o quattro cadaveri eliminati in modo analogo, ma non riescono

a rintracciare e neutralizzare il maniaco prima che abbia fatto altre

tre o quattro vittime... Più saggiamente centellinato dal cinema è lo

schema dell’aspirante vittima, immobilizzata o menomata per un qualche

handicap: paralizzata in carrozzella, non vedente, e quindi incapace di

sottrarsi all’agguato del persecutore che le s’introduce in casa. Uno

schema che ha coinvolto grandi attrici, da Dorothy McGuire a Barbara

Stanwyck, a Audrey Hepburn, sempre con buoni e talora ottimi risultati, e

a cui gli americani hanno dato pure un nome: home-invasion.

“Il terrore

del silenzio” (Hush) fa suo questo ultimo schema introducendovi alcune

varianti: stavolta l’eroina è una scrittrice sordomuta che abita da sola

in una casa in mezzo alla foresta, una di quelle case

attira-malintenzionati. La donna si affida a un cellulare speciale, al

suo computer nonché ad un amica che va a trovarla ogni tanto rompendo la

sua solitudine, necessaria – chissà perché? - per portare a termine il

suo secondo romanzo. E il suo parto letterario è giunto quasi al finale.

Ma una bella notte arriva a violare la sua bella solitudine un

individuo mascherato e armato di balestra che comincia col farle fuori

l’amica. Oltre che sordomuta la scrittrice è anche distratta e non fa

troppo caso alle immagini drammatiche che prendono forma appena fuori

delle ampie finestre di casa sua: non si accorge, se non tardivamente,

delle invocazioni d’aiuto dell’amica morente e dell’assassino in

agguato. La suspense, la tensione, seminata di terrore, acuita dagli

sguardi sbarrati dell’aspirante vittima (la brava Kate Siegel), regge

alla grande per tutto il film che, anche se il tema non è nuovo, ancora

una volta non delude lo spettatore per quel suo modo un po’ sadico, ben

costruito, di narrare, e questo nonostante si riduca sostanzialmente a

due personaggi e ad un’unica location.

Una conferma che non sempre ci

vogliono grandi mezzi e schiere di attori. Il regista Mike Flanagan, che

ne è anche lo sceneggiatore e il montatore, riesce a raccontare con

rigore questa storia risaputa fin che si vuole, giungendo a mantenere lo

spettatore in tensione per tutta la sua durata e provocandolo con

continui ma cadenzati colpi allo stomaco.

GANGSTER SQUAD

Più di un occhiolino ai vecchi film di gangster, non tanto a quelle

rivisitazioni degli anni Ottanta (vedi “Gli intoccabili” di De Palma,

1987) quanto ai classici degli anni Trenta-Quaranta, con le sparatorie

selvagge, i morti a bizzeffe, i killer spietati e i poliziotto impegnati

in una lotta inane. La storia di questo film si ispira a quella di un

gruppo di poliziotti del Dipartimento di Los Angeles che formò, nel

corso degli anni Quaranta, un gruppo denominato

"Gangster Squad", con l’intento di combattere il noto criminale Mickey

Cohen. Riprendere i passaggi topici del vecchio “genere” e raccontarli

con il colore e con la spregiudicatezza moderna doveva essere

evidentemente la “mission” del film: sangue a bizzeffe, un po’ di

salutare sadismo, via la linea di demarcazione fra buoni e cattivi,

inseguimenti di auto impazzite e così via.

Ma l’operazione può dirsi

fallita, non convincono questi nuovi eroi, spietati quanto sprovvisti di

carisma, non convincono i generici ceffi dei cattivi, non convince

soprattutto l’interpretazione macchiettistica del cattivone di turno,

che poi sarebbe – o dovrebbe essere - un personaggio realmente esistito,

il boss ebreo Cohen. Sean Penn ne fa una involontaria parodia con una

truccatura carnevalesca che ci ricorda i gangster parodistici di “Dick

Tracy” e ci fa dubitare sulla reale consistenza di questo attore che

forse abbiamon sopravvalutato. Ma già con il mediocre film americano di

Sorrentino, “This Must Be te Place”, ci erano sorti i primi dubbi.

Sventolate di mitra, sparatorie degne del più mediocre videogioco si

succedono senza provocare la minima emozione e, quel che più conta,

neppure il minimo interesse.

Rimpiangiamo i vecchi film, con quelle

presenze scolpite, appena un po’ sopra le righe, e quel bianco e nero

che evidenziava i paesaggi cittadini di un periodo scuro della malavita

americana: criminali senza scrupoli, delitti sempre più efferati, denari

facili, criminali ritratti come megalomani che nutrono rapporti morbosi

con le loro donne. E soprattutto atmosfere quasi sempre cupe e

notturne. Questa tentata rinascita di un genere rischia di decretarne la

fine. Attori volonterosi quanto inefficaci: Josh Brolin è il duro e

puro, Ryan Goslin il giovane rampante, Emma Stone la pupa equamente

divisa fra l’orrido boss e il buon poliziotto, Robert Patrick, già

“terminator” anti-Schawarzenegger, è il vecchio pistolero. In un piccolo

ruolo l’anziano Nick Nolte.

Riuscire ad annoiare con un film strapieno

d’azione è una bella impresa. Ma l’imbelle regista Ruben Fleischer ci è

riuscito.

KUNG FURY

Esaltazione e parodia del videogioco. Questo filmetto svedese di circa

mezz’ora, autoprodotto da un giovane autore con il sistema del

crowdfunding, propone un condensato di fantasia e di ironia orchestrato

secondo i moduli e le tecniche dell’era digitale. Kung Fury affronta i

nemici elettronici, una generazione di trasformer di antica memoria, li

abbatte secondo le tecniche delle arti marziali, esasperate dalle

trappole del videogioco, cavalca la macchina del tempo

per retrotrasferirsi nella Germania nazista e far fuori Hitler,

sbaglia percorso e finisce in un tempo remoto della sua Svezia, cioè

nella sua personale mitologia, con fanciulle vichinghe e divinità varie,

compreso lo stesso Odino, si rimette in moto e compie la sua missione

fra i nazisti, ridotti a un esercito di birilli da abbattere.

Una guerra

ridotta alla stadio meccanico, enfatizzata dall’accelerazione, con al

centro proprio lui, impossibile super-eroe ammazzasette con

l’espressione audace e ironica quanto stolida. L’ironia e la fantasia

“ai tempi del computer”: vale proprio la pena di vederlo questo

filmetto-parodia (2015), realizzato diretto e interpretato da David

Sandberg, che ha già finito per proliferare in un videogioco, come

quelli che violentemente parodizza. E insieme una lezione per noi adulti

più che stagionati: la narrativa giovanile si è talmente fusa alla

tecnica – vorrei dire al pensiero – digitale, che non solo non può

prescinderne ma finisce per coincidere con essa. Occorre partire da

questo assunto.

LUI E' TORNATO

Tratto da un libro dello scrittore tedesco Timur Vermes, che suscitò

reazioni e scalpore ma vendette duemilioni e mezzo di copie nella sola

Germania, il film evita la relativa linearità del testo da cui deriva

per avventurarsi in un racconto fatto per ellissi, per suggestioni,

evitando troppe spiegazioni e note a margine.

Hitler resuscita tra i

cespugli fioriti di una tranquilla zona residenziale della Berlino di

oggi, ove si suppone fosse scavato il bunker in cui si suicidò nel 1945,

e si aggira un po’ sperduto fra la gente. Suscita diverse reazioni,

confuso per un qualche bontempone che abbia avuto la faccia tosta di

indossare abiti desueti e di sfidare sia il rancoroso ricordo di qualche

vecchio che il beffardo sarcasmo delle nuove generazioni. Si propone di

tornare alla testa della nazione, vuole ricominciare da capo la scalata

politica?

Un giornalista-tv, messo alla porta dal suo redattore,

incontra il singolare personaggio che insiste nel rimanere costantemente

fedele, nei gesti e nelle parole, a questa singolare e sconcertante

identità, e pensa di proporlo per un show televisivo. Dopo l’iniziale

sconcerto, il redivivo s’impone alla dirigenza televisiva e agli

spettatori perchè continua ad essere se stesso, in quel suo modo

paradossale e provocatorio. La gente lo applaude perché sembra ottenere

una risposta agli interrogativi che la agitano: basta con l’ignobile e

falso racconto della realtà che la tv ci propina, e invece giustizia

nell’ordine, assunzione di responsabilità, benessere, speranza

nell’avvenire. Quando, per un conflitto di potere fra i responsabili del

programma, Hitler viene bandito provvisoriamente dalla rete - un

peccato non perdonabile: ha ucciso un cagnolino – si metterà a scrivere

la storia del suo ritrovamento e il senso della sua rinnovata presenza:

quel racconto diverrà un libro di successo e poi un film. E come nel

film a cui stiamo assistendo anche in questo suo film in lavorazione

cronaca e ricostruzione si alterneranno in maniera pressoché casuale:

quell’anziano signore, con baffetti a toppa e divisa militare, è proprio

Hitler? Quando e quanto la gente è disposta a credergli? Quando il suo

mentore giornalista è se stesso e quando è soltanto un attore che lo

interpreta con una maschera di lattice?

Nella totale finzione solo il

Fuhrer resta se stesso, ma alla fine, poiché i suoi deliranti interventi

trovano vasta udienza oppure vengono accolti alla rovescia, dovrà

trovare la morte precipitando dall’alto di un moderno grattacielo. Deve

necessariamente morire ma – ammonisce Hitler – nessuno può uccidere

qualcosa che resta nella nostra coscienza, dentro di noi. E tutto sembra

concludersi con una grottesca festa di fine lavorazione. E invece no,

ancora un rovesciamento: forse tutta l’avventura è soltanto il

vaniloquio di un telecronista pazzo rinchiuso in manicomio (ricordate la

conclusione del “Gabinetto del Dottor Caligari”, edulcorata quanto

posticcia?) Come se non bastasse, a questo espediente viene fatto

seguire un nuovo finale altrettanto posticcio, fatto di immagini di

telegiornale – razzismo, islamismo, movimenti politici e sociali, ascesa

della destra in Europa - forse per imporre al film una sterzata “di

sinistra” e bilanciarne la lezione sostanziale. Questa voluta confusione

attutisce il senso dell’operazione, che vorrebbe fornire un’icona

mediatica della società tedesca contemporanea. La critica a un presente

imbastardito e problematico viene corretta quando potrebbe farsi troppo

audace. Di qui la programmatica rinuncia a una pedissequa trascrizione

cinematografica del libro di Vernes e la scelta di una riproposta sui

generis, quasi estemporanea, che ricorre anche a moduli

documentaristici, usa frammenti di repertorio e di telegiornale, e

addirittura tecniche da candid camera per fissare le reazioni spontanee

della gente, in un programmatico centone.

Un film di destra o di una

generica sinistra? Ma queste sono le solite categorie all’italiana. Un

film non inutile che forse fa pensare. E inoltre riesce a divertire in

modo non futile.

Iscriviti a:

Post (Atom)